肺原位腺癌和肺微浸润腺癌(MIA)完全切除后,基本不会复发。然而临床上很多这样的情况,肺磨玻璃结节,医生术前判断是原位癌或者微浸润,手术之后的病理结果却是浸润性腺癌。很多患者因此非常焦虑:认为浸润性,意味着有了复发的可能。如果再网上查资料,IA1-3期肺腺癌5年生存率为92%-77%(第八版TNM分期中的官方数据),那么一定会更为紧张。

那么今天就特别来谈一下这个问题。所谓“影像学非浸润性腺癌”术后病理却为浸润性,仍然足够安全吗?

1.医生判断“影像学非浸润性腺癌”的依据

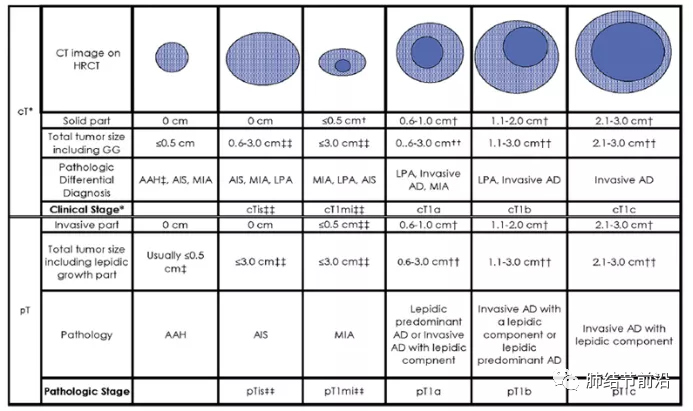

CT上应该满足2个条件:磨玻璃成分为主和实性成分不超过5mm。

肺癌的大小,和术后复发率显著相关。在肺癌的TNM分期中,T为肿瘤大小。而T=实性成分,而磨玻璃成分是不计入T的大小的。

TNM分期中,实性成分=浸润范围

对于混杂磨玻璃结节来说,总大小<2cm,并且实性成分直径占比(CTR)<0.25,则实性成分大小为<20mm*0.25=5mm以内,认为浸润成分不超过5mm,为影像上预测为微浸润腺癌的范畴。

因此,小于2cm,并且实性成分直径占比(CTR)<0.25称之为影像学非浸润性腺癌。即多为AIS和MIA,属于公认的低侵袭性肿瘤。

2.影像学非浸润性腺癌,病理可能为浸润性

然而,这个定义有一个明显的缺陷,而这个缺陷也是各大指南的不足之处。那就是,把磨玻璃成分一刀切,认为磨玻璃=贴壁型的非浸润。但是,从磨玻璃进展为实性,是一个渐进的过程,密度跨度非常大。在磨玻璃变成实性成分之前,已经变成了浸润性成分。

所以影像学非浸润,不等于病理学非浸润。这样,就会有很多医生术前预测患者的肺结节为原位癌或者微浸润腺癌,而术后最终病理为浸润性腺癌的情况。这种影像学低估病理分期的情况,在临床上非常常见。

这种低估浸润性腺癌的概率,在JCOG0804研究中为37.8%。333例影像学非浸润性腺癌的患者,术后207例为AIS和MIA,126例为浸润性腺癌。

3.这种结节术后为浸润性,预后怎样?

这种影像学非浸润性腺癌,虽然术后都不用治疗,但是对于患者来说,却是极大的差别。很多患者甚至医生的观念里,浸润=会复发。这会给患者带来极大的心理压力。

搞清楚这种2cm以内,CTR<0.25的肺结节,术后病理却为浸润性腺癌,这种情况会不会复发?这个问题对患者很重要。

同样来看一下日本的经典JCOG0804的研究,正分析了这种影像学非浸润性腺癌。我们可以看一下这个研究的数据。在126例影像学评估为非浸润性腺癌,术后病理却为浸润性腺癌的患者中,只有1例出现复发。5年复发概率为0.8%。

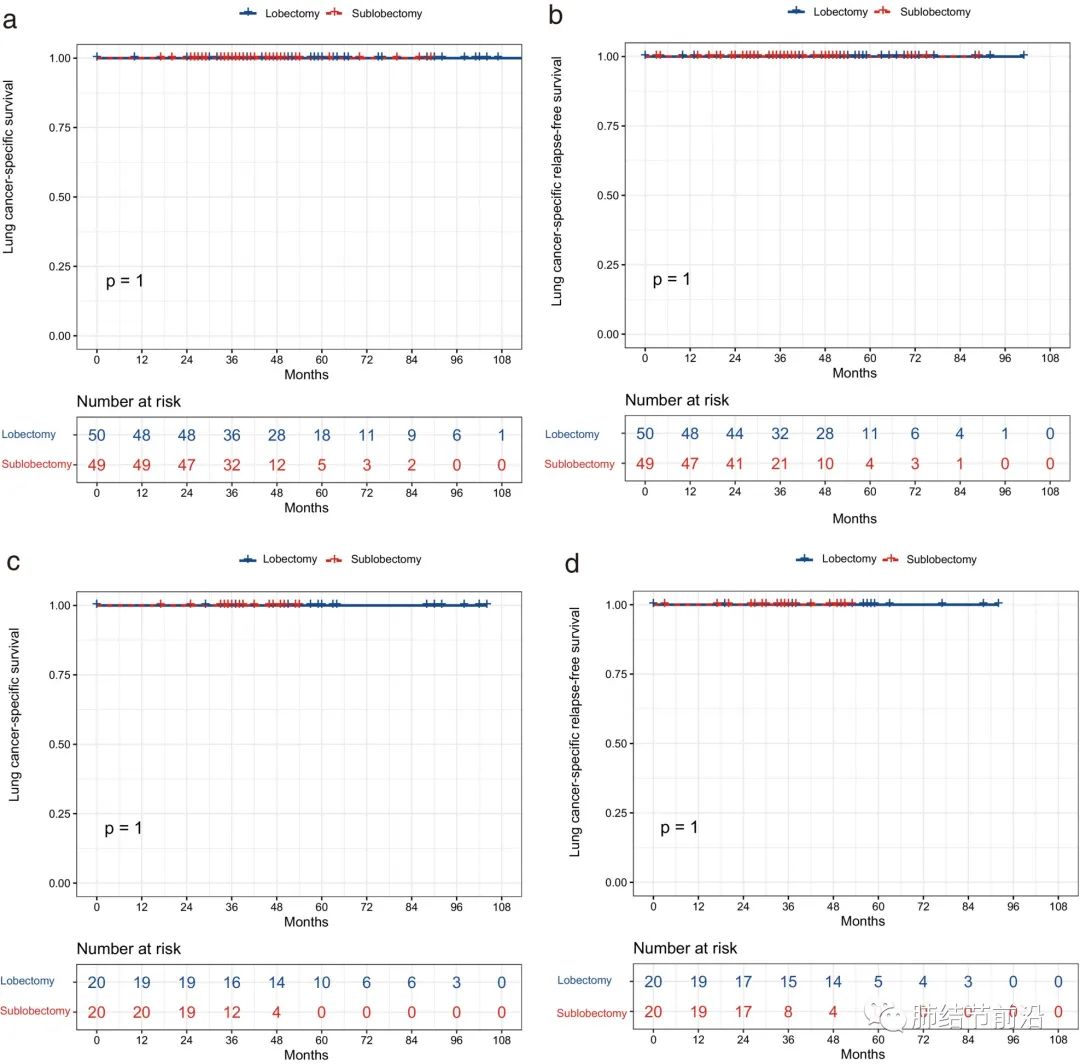

无独有偶,国内广东省人民医院钟文昭教授也报道了这个问题。主要观察这种2cm以内,CTR<0.25的肺结节,术后病理为浸润性腺癌的复发概率。

研究中有100例符合影像学微浸润腺癌的标准。其中51例行肺叶切除,49例行亚肺叶切除。中位随访时间45个月。这100例患者,最终5年的复发数为0,没有观察到复发的病例。

那么,更不用说,术前纯磨玻璃结节,术后病理为浸润性腺癌,那么基本也不会复发了,不用太担心复发。“浸润”完全不等于没得治。

总之,2cm以内,CTR<0.25的影像学非浸润性肺结节,术后病理升级浸润性腺癌。这个情况临床上非常常见,仍然可以说99%以上治愈,复发极少。

当然,目前临床上对于“磨玻璃”的定义比较模糊,不同医生个人对于纯磨、CTR的判断有差异,导致可能的判断误差。因此,目前建议把CT值-300定义为实性与磨玻璃的界限,是更安全的指标,可以避免很多低估病理分期的情况。

- END -